截至目前,警方仍未公布调查结果,但围绕事故原因的讨论始终没有停止。此次事故中,小米SU7的智能驾驶性能、电池安全,以及电子解锁三大问题,成为关注焦点。

“事故的发生是否与小米智驾性能有直接关联?碰撞后,电池为什么会迅速起火?车门是否在事故发生后锁死打不开?”公众质疑的每一点都指向小米汽车本身。

而小米官方虽然发布了两篇回应,但基本以“我们尚未接触事故车辆,无法分析”为主。对此,小米SU7爆燃事件中一位遇难者的父亲罗先生认为,“没说到重点,都是推卸责任”。

值得注意的是,其中一位遇难者的母亲王女士曾公开质疑小米,但连线出行发现,截至发稿,王女士已经将原博文删除。

有一些人秉持着所谓 “理中客” 的态度,认为车祸的主要责任在于驾驶员本身,不应该让小米负责人。他们觉得,现在就将小米推到风口浪尖,对小米来说是不公平的。甚至,还有一些极端的言论开始攻击遇难者家属。

迅速发酵的舆论背后,外界的关注点不只是车祸本身,还有小米SU7和雷军。一个是这两年中国汽车行业现象级的爆款产品,上市一年卖出18.6万辆;一个是活跃在互联网上的“雷神”,消费者心中的创业领袖。

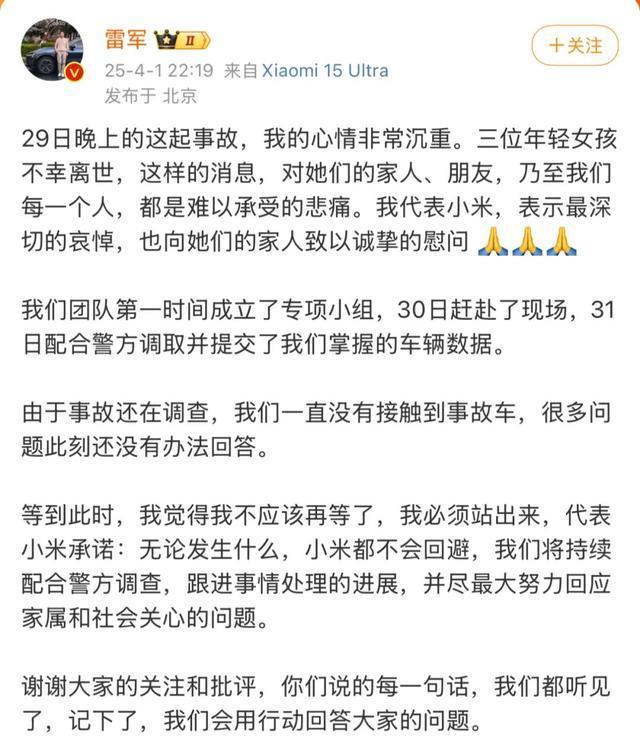

这场事故下,雷军是反常态的。他为了宣传小米可以一天发七八条微博,但这次却时隔三天才出面回应,“无论发生什么,小米都不会回避。”

图源雷军微博

或许有不得已,但对公众而言,雷军的个人IP与小米高度绑定,这次的回应太迟了。

本质上,小米的汽车风波是能源汽车时代行业狂飙的缩影,当人人都在喊智能驾驶解放双手时,当人人都追求“快”时,汽车安全底线何在?对小米而言,高调宣传已经被反噬,该如何挽回公众信任?

营销神话背后:小米要珍惜用户信任

小米SU7有多大魔力?

雷军曾公开表示,SU7早期订单中,有30%都是盲订用户。

当别人家的车在消费者反复试驾中被权衡利弊时,很多没摸到车的“米粉”就决定购入。

2月27日的小米新品发布会上,雷军表示,截至2024年底,小米SU7累计锁单量已超过24.8万台,累计交付量达到13.5万台。对比同行,首款车达到这个量级基本要八年左右。

这样的成绩让小米SU7成为行业现象级爆款车,也让小米汽车打出了开门红。小米2024年财报披露,小米SU7 Ultra开售三天大定订单超1.9万台。2025全年,小米汽车交付目标提升至35万台。

本质上,是众多消费者对小米与雷军的信任,撑起了小米汽车的爆单。从那场热血的“为汽车而战”发布会,到小米SU7“请来半个车圈CEO”的发布会,营销“神话”属于小米和雷军。

图源雷军微信公众号

尤其是年轻消费者对雷军个人的信仰和崇拜更体现在方方面面。今年315曝光劣质卫生巾事件后,雷军的微博评论区再度成为“许愿池”——大量网民纷纷呼吁,小米尽快生产卫生巾、纸尿布等,跨界整顿市场。

每当哪个行业出现质量堪忧,且价格昂贵的产品时,消费者就会想到雷军和小米,因为雷军这种接地气的企业家形象,给消费者传递的就是可靠二字。

某种程度上,雷军是小米汽车最大的招牌。在小米汽车的试验阶段,公路上时常能看到他亲自试驾小米,三年试驾了170多辆车;为了更懂造车,把汽车造得更好,雷军专门去考了赛车驾照。

CEO身体力行地参与和营销自然是好事,米粉们愿意无条件信任雷军和小米,也愿意相信雷军和小米生产的产品。但这意味着,小米和雷军在宣传话术上,应该更为谨慎。

梳理小米汽车过往的宣传,我们能感受到两个关键词。

其一是高调。就这次事故的核心智能驾驶而言,上个月雷军还在2025汽车供应链新生态大会放言,“小米汽车智能驾驶三年内冲行业第一。”

在今年小米SU7 Ultra上市时,雷军谈到智驾时表示:“智驾是新能源汽车竞争的制高点,小米汽车的目标是站稳中国智驾第一阵营。”

此前雷军还提到,小米自己研发智驾,每年成本超过20亿,在国内很少有从头到尾全部自研的厂商。

这些言论,多少会让小米车主认为目前小米的智驾水平已经在追赶第一的路上,而小米车主们或许也更多地看到这些宣传,而没注意到小米智驾在各大汽车媒体测评中的表现并不亮眼,甚至因为过于急切,在去年年底就开始推送城市NOA而引起了一波对其智驾水平是否稳定成熟的讨论。

当然,高调宣传是车企和手机企业常见的宣传风格,只是作为一个跨界玩家,小米可能忽略了比起手机,车对人的生命财产安全影响有多大。

其次是速度。决定下场造车之初,雷军就表示小米的梦想是挑战保时捷,后者作为顶级跑车,速度和性能自然是最大的卖点。

类似地,在小米汽车发布会上,“速度是一种信仰”,“心中有火、眼里有光”等字眼在热血之余,也将隐患埋下。

长期的营销叠加消费者天然的信任,“米粉”们对速度似乎有着一股执念。3月份,小米SU7 Ultra车主深夜在城区道路飙车到300Km/h的消息,让小米SU7 Ultra再次成为舆论热点。

消费者之所以想要体验速度与激情,离不开小米对SU7 Ultra的宣传。“赛车级350km/h极速”、“纽北史上最速四门车”等都是出现在SU7 Ultra宣传中的卖点。

图源小米汽车官方微博视频截图

回到此次事故,舆论风暴也让外界重新反思高调营销和现实的差距。当用户将这份沉甸甸的信任赋予品牌时,品牌能否在科学宣传的同时,认真地为消费者科普,也很关键。

四年前宣布造车的发布会上,热血、豪情、坚定,站在台上的雷军直言“我只关心,如何为米粉做款好车!”

如今,被米粉信奉的“雷神”却未能及时出面回应予以关怀,流量似乎也在反噬雷军本人。

小米要正视产品问题,正视信任危机

从事故发生,到引爆舆论,只用了不到三天。舆论风暴的最中心在于小米的智能驾驶功能。

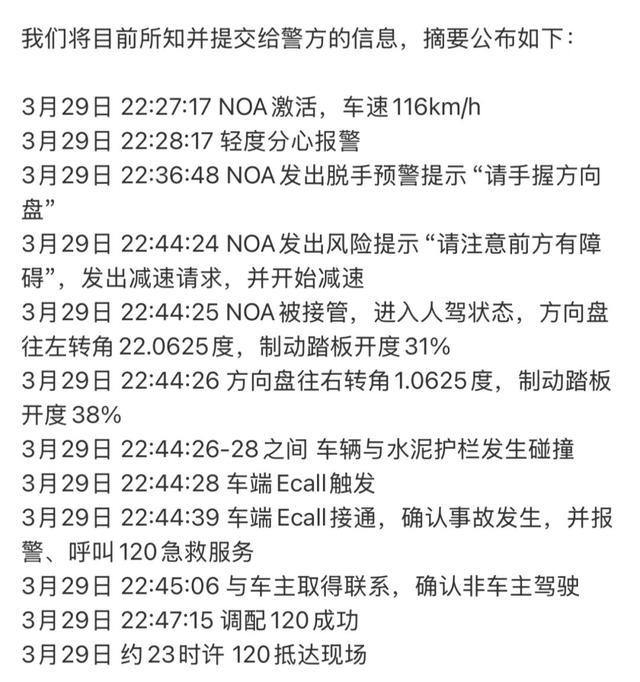

根据小米方面公布的时间线,3月29日22时44分24秒,车辆NOA发出风险提示“请注意前方有障碍”,发出减速请求,并开始减速;

1秒后,NOA被接管,车辆进入人驾状态;

随后,在22时44分26秒-28秒之间,车辆与水泥护栏发生碰撞。

图源小米公司发言人官方微博

关乎于生死时速的人机接管,小米SU7的智能驾驶只给了驾驶员2秒时间反应,这几乎达到了人类的生理反应极限,随之引发行业热议。

据中国汽车报报道,清华大学车辆学院教授李升波指出,实验证明,驾驶员从“感知异常”到“完成转向+制动”的平均反应时间为2.6秒,而当前主流2级自动驾驶在突发场景下留给用户的接管时间仅有1.5-2秒。

另一问题在于,NOA在遇到修路改道的障碍时,未能完全躲开或刹车。公众的质疑在于,为何号称“135km/h时速下可刹停”的AEB(自动紧急制动)系统未生效?

小米回应,小米SU7标准版有前向防碰撞辅助功能——包括碰撞预警(FCW)和自动紧急制动(AEB),作用对象是车辆、行人、二轮车三类目标,其中AEB功能目前不响应锥桶、水马、石头、动物等障碍物。声明强调,自家AEB技术对部分障碍物不响应的情况“和行业同配置的AEB功能类似”。

值得注意的是,SU7标准版没有配置激光雷达,在夜间复杂路况下其BEV(鸟瞰图)感知距离仅100米,而116km/h时速下车辆每秒移动32米,留给系统的反应时间不足3秒。

除此之外车门究竟为何打不开,这是不是设计上存在缺陷?还有,为何电池会迅速起火,没有给救援留出时间,这是否是产品本身的问题?

对于公众迫切需要知道这些问题的真相,小米目前尚未给出明确答复,这便无形之中引爆了信任危机。

在小米的两次回应中可以看到,第一次是根据车辆的行驶过程数据捋时间线,第二次是回应六个问题,但都没有直击要害。在最关键的“车辆事故发生后为什么起火?事故发生后车门是否能打开?”这两大问题上,以“我们尚未接触事故车辆,无法分析”为回应。

小米需要尽快给出正面回应,以免外界的猜测更沸沸扬扬。

电池作为电车的核心,事关人员及车辆安全,是众多厂商关注的重点。车门的设计也是逃生的关键,这些问题,是不是小米的产品问题,需要小米给出答案。

实际上,事故已经发生,公众的态度在于一方面跟进遇害者的伤势及后续,另一方面小米作为现象级车企奋力宣传的同时,应该如实地告诉公众产品的情况。

以智驾技术为例,当众多车企都在以“智能”“安全”“方便”等为卖点宣传时,似乎忽略了为消费者培养危机知识。

这次事故中有一个细节。一位遇难者的母亲发文表示,自己曾提醒女儿“现在技术不完善,不能盲目相信,自己开才放心”,但该遇难者不以为然,甚至会向母亲推荐小米智驾系统有多先进,“有各种证明安全的依据”。

这无疑是小米宣传的功劳。但对于很多消费者来说,很多人其实搞不清楚L2、L3这些字母数字代表的智能驾驶级别实际上的区别,更不知道智能驾驶的原理,也分不清激光雷达和摄像头的识别区别,便无条件信赖智能驾驶。

图源小米汽车官方微博

当然,小米并非个例。智驾是新鲜事,企业教育消费者心智无可厚非,但不能只宣传智驾的好,也要为消费者的安全负责,毕竟人命最贵。

有时候,像宣传卖点一样,将安全教育普及给大众,甚至承认自身产品的实际水平,对车企而言不是一件坏事,而是一种责任与担当。

尤其对于雷军而言,难以用数字衡量他个人为小米汽车乃至整个小米带来多少销量,但这也意味着他需要在这时候站出来,正面质疑。

雷军不只是企业家,还是意见领袖。在带头宣传智驾及车企技术时,更要注意措辞,因为车不是手机,容错率很低。

事件的影响仍在持续,小米股价连续三日下跌,截至4月2日收盘,报44.55港元,下跌4.19%,总市值较事故发生前的3月28日蒸发近1300亿港元。

小米事件看似只是个案,但值得新能源汽车全行业反思,避免夸张营销,把产品安全和可靠放在首位,找到科技发展与人车安全的平衡点至关重要。

实际上,对于小米和雷军而言,慢一点不是坏事,在造车这件事上,稳一点比快一点更重要。

文/王慧莹

编辑/子夜